雑誌論文(その他):2013:

地名の使用にみる音楽のローカルアイデンティティの諸相 —ポピュラー音楽における事例を中心に.

成城大学共通教育論集(成城大学),5,pp.93-106.

地名の使用にみる音楽のローカルアイデンティティの諸相 —ポピュラー音楽における事例を中心に.

はじめに

音楽と地域の関連づけ

歌詞や曲名における真正性(オーセンティシティ)のゆらぎ

永続性を生み出す要素としてのグループ名

おわりに

注

地名の使用にみる音楽のローカルアイデンティティの諸相

— ポピュラー音楽における事例を中心に

山田 晴通

はじめに

本稿は、おもにポピュラー音楽における事例を中心に、音楽のローカルアイデンティティ、あるいは音楽と地域の結びつきについて、もっぱら言語レベルにおける諸相を概説的に検討する試みである。本稿における「ローカルアイデンティティ」は、「何らかの存在…が、他者から峻別される個別性(アイデンティティ)の中に組み込んでいる、特定の場所や地域などとの関わり(ローカリティ)のこと」と了解されたい(山田、2011、pp.156-157)。

音楽は、特定の「創作者」によって創り出されるものであり、その創作活動が特定の地域で行なわれるものである以上、そこには何らかの地域性が反映される可能性がある。これは、その「創作者」が作曲家である場合にも、実際に音を紡ぎ出す演奏者である場合にも当てはまる。特定の地域において創作される音楽には、同じ地域の他の創作者たちにも通じる風土性が刻印され、それが個々の創作者の個性を超えた、その地域に共通する特徴として認識されることもある。その意味で、音楽はその出発点において半ば必然的にローカリティを帯びるものと理解することもできる。

しかし、他方では、音楽はあるいは口承によって、あるいは楽譜によって、さらにはパッケージ・メディアとしてのディスクやカセットに固着され、あるいは放送され、あるいは通信ネットワークを介して配信されることで、地域を超えて普遍的に配給される。本質的に複製の積み重ねによって成立する表現形態である音楽は、大量複製時代において普遍的にアクセスできる表現として諸々のマス・メディアやネットワーク・メディアと結びつきながら一層の普及を遂げてきた。その意味で、音楽は、ローカリティの枠を脱した存在だと理解することもできる。

音楽とローカリティ(場所性、地域性)の両義的な関係性は、単純に整理できるようなものではないが、本稿はその諸相の一端をとりあげ、論点の整理を試みるものである。

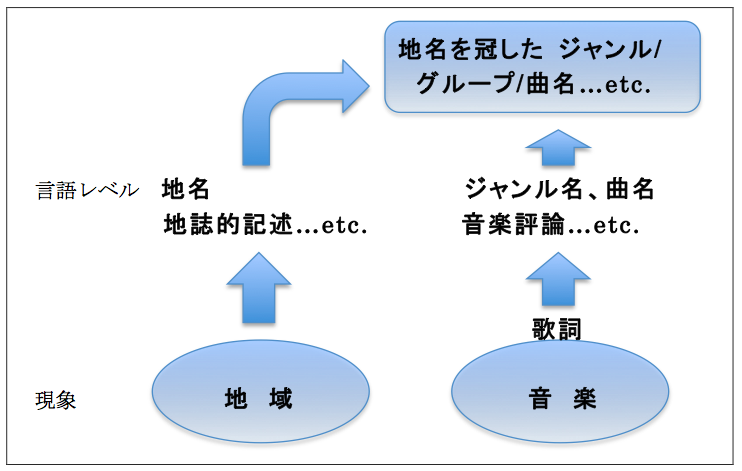

| 図1 言説レベルにおける地域と音楽の結びつき |

|

音楽と地域の関連づけ

特定の音楽が特定の地域に関連づけられるとき、両者の結びつきは無媒介なものでも、本質的なものでもない。両者を結びつけるのは言説である。地域についての言説は、地名のように単語レベルで多層的な含意が組み込まれるものから、浩瀚な地誌的記述まで、多様な形態で成立する。同様に音楽についても、(歌曲において楽曲そのものの構成要素である歌詞については、ひとまず措くとしても)曲名にはじまり、作曲者や演奏者など関係する人物や団体などの名称、楽曲形式、演奏様式、ジャンルなどの名称と、こちらも単語レベルで多様な表現が立ち現れ、また同時に、様々な観点からの評論、その楽曲に関係する人物についての伝記的記述、時代性についての歴史記述など、実に多様な言説が展開される。

音楽についての言説と地域についての言説の結びつきは、音楽にローカルアイデンティティを生じさせ、特定の音楽と特定の地域の結びつきを創り出すものである。具体的には、「襟裳岬」(1974年)や「ロンドン・コーリング」(1979年)のような曲名、「ニューヨーク・ドールズ」や「東京スカパラダイスオーケストラ」のようなグループ、バンド、楽団名、「ニューオリンズ・ジャズ」のようなジャンル名などに、それぞれ地名が盛り込まれることによって、そこで奏でられている音楽は、特定のローカルアイデンティティを帯びたものとして、聴く者の了解のうちに蓄積されることになる。言語の媒介なしに、何らかの音楽が特定の地域や場所に結びつけられること、音楽が明確なローカルアイデンティティを聴取者に訴求することは、理論上の可能性はともかく、現実にそのような事例を想定すること自体が極めて困難である。[図1]

音楽が、言語レベルの結びつきを介さずに、即自的にローカルアイデンティティをもつことは二重の意味で困難である。まず、言語の媒介をいっさい排除したところで聴取者がローカリティ(地域性)を構造的に認識することは、いったん言語を獲得している人間について想定することが難しい。音楽であれ、他の何であれ、あの辺りにある、こっちの方にあるといった空間的認識を、地名なり、それに準じて機能する言語を排除して組織的に構成することは、ひとたび言語を獲得した者にとってはほぼ不可能なことであろう。その上で、音楽の側も、その特性を組織的に把握し、また、複数の人間の間で、あるいは一定の広がりをもった社会なり文化の中で、その認識を共有するためには、言語の助けを借りなければならない。音楽に、言語化(ないし記号化)が不可能な要素が多々含まれることは、記譜できない要素も含んだ「サウンド」という捉え方があることからも理解されよう。楽理的知識(それは言語化され、組織されている)を欠く者であっても、調性や旋法の違いは、直感的、即自的に認識され得る。しかし、それを社会的に共有するためには、言語の介入が必要となる。

音楽は即自的にローカリティを帯びるものではないし、必然的にローカルアイデンティティをもつものでもない。音楽はむしろ、ローカルアイデンティティに繋がる要素を欠いていたり、希薄であったりする方が普通である。音楽に多様な形態の言説がつきまとうときにも、その言説がローカリティを帯び、ローカルアイデンティティを音楽に与えるとは限らない。多様な言説の形態は、相互に関連をもちながら、ローカルアイデンティティを構築するが、例えば曲名に地名が含まれているだけという場合と、そこにその楽曲と地名が示された場所なり地域との関わりについての解説が付けられる場合とでは、その音楽に感じられるローカルアイデンティティはまったく異なるものとなる。ビッグ・バンドによるスウィング・スタイルのインストゥルメンタル演奏に「ルンバ・ギンザ」「日本橋ホップ」「上野ブギー」「新宿ジャンプ」といった曲名が与えられただけで1)、そこにローカルアイデンティティが成立するわけではないし、ローカリティもきわめて希薄にしか立ち現れないと考えるべきであろう。

逆に、楽曲自体には、歌詞の内容も含め、具体的なローカリティを明示する地名などが盛り込まれていない作品であっても、その創作経過に関する地域性を反映したエピソードが社会的に流布され、例えば地域社会の中で多数者に共有される状況が成立すると、強いローカルアイデンティティが意識されることも起こり得る。多くの日本人にとって、「早春賦」は特にローカルアイデンティティを意識させない、むしろ季節感に満ちた歌曲であるが、作詞者である吉丸一昌が着想を得たとされる長野県の「安曇野」と通称される地域(特に現在の大町市、安曇野市)においては、この曲の成立の経緯についての言説が様々な機会に紹介され、また、歌碑が建立され、関連する毎年恒例の行事が開催されるなど、地域における愛唱歌、ローカルアイデンティティに結びついた歌と認識されている2)。

歌詞や曲名における真正性(オーセンティシティ)のゆらぎ

言説によって音楽にローカリティが盛り込まれ、さらには、ローカルアイデンティティが主張されるとして、そのアイデンティティは必ずしも真正性(オーセンティシティ)をもつとは限らない。例えば、今日、クラシック音楽の愛好家以外にも広く旋律が知られている「愛の喜びは (Plaisir d’amour)」は、ドイツに生まれながら、イタリア風の名乗りをして、フランスで宮廷音楽家となったジャン・ポール・マルティーニ(1741-1816)が作曲したもので3)、最初に発表されたときからジャン・ピエール・クラリス(1755-1794)による仏語の歌詞が付いていた。しかし、この曲は、18世紀後半のフランスの楽曲であるにもかかわらず、マルティーニのイタリア風の演出に惑わされてかイタリアの古典楽曲として取り扱われて楽譜集などに収録され、しばしばイタリア語の歌詞でも歌われる。また、日本の音楽教科書で、フランスの歌曲として教材化されることが多い「オー・シャンゼリゼ」は、イギリス人によって作詞作曲された曲に、原曲とは異なるパリの地名を盛り込んだ仏語の歌詞を後から載せ、フランス在住のアメリカ人シンガー=ソングライターであったジョー・ダッサン(1938-1980)が歌ってヒットしたものである4)。こうした事例は、結果的に受け手側に強いローカルアイデンティティを感じさせる楽曲であっても、実はそのアイデンティティが真正性を有しているとは限らない、という危うさを認識させるものである。

歌曲の作詞において、イメージを膨らませる要素として地名などの場所に関わる表現が動員されることはよくある。これには歌詞と曲名の一方だけに地名が登場する場合もあるが5)、多くの場合は歌詞と曲名の両方に、連動する形で地名が盛り込まれる。歌謡曲における<ご当地ソング>はその典型であるが、このような手法は古今東西広く実践されてきた。そうした取り組みは個々の楽曲にとどまるものではなく、複数の楽曲を収録したパッケージ・メディアとしてのアルバム(LP、CD、カセットなど)の名称や、オペラやミュージカル、さらにはそれらの映画化を含めた音楽映画のように、複数の楽曲を組み込んだ総合芸術作品においても、名称に地名などが盛り込まれローカリティが主張される場合がある6)。

とりあえずここでは、差し当たり議論を単純化するために、もっぱら楽曲に絞って、歌詞や曲名に具体的な地名が盛り込まれる場合を検討してみよう。そのような作品として流布された歌曲を聴く者にとって、旋律も含めたその楽曲は、ローカルアイデンティティを主張するものとして響くことになる。表現者としての作詞者の立場から見たときにも、同様に、ローカルアイデンティティを構築しようという意図が、強い意志を持って貫かれていることはよくある。特に、作詞者が自らの個人的縁故地について歌詞を綴る場合や、事前に取材を重ねて作詞する場合などは、真正性のあるローカルアイデンティティが歌詞に盛り込まれ、表現されることになろう。

しかし、すべての楽曲の歌詞が、そのようにしてローカリティを与えられるわけではない。スティーヴン・フォスター(1826-1864)が、ニューヨークのクリスティーズ・ミンストレルの注文に応じて作曲・作詞した「故郷の人々 (Old Folks at Home)」(1851年)の歌詞中には「スワニー川 (Swanee river)」が登場する。しかし、当初の歌詞では川の名には、ミシシッピ州のヤズー川が宛てられていた。ところが、この川の名の部分でフォスターの考えは揺らぎ、別案を経て、決定版ではジョージア州からフロリダ州へ流れる「スワニー川 (Suwannee river)」の名を盛り込むこととなったが、その表記は、実在する川の名とは異なる綴り字 (Swanee) となった。つまり、歌詞中の「スワニー川 (Swanee river)」は、実在しないのである。しかし、「故郷の人々」が広く普及したために、後にはアーヴィング・シーザー(1895-1996)が作詞し、ジョージ・ガーシュイン(1898-1937)が作曲した「Swanee」という曲(1919年)が登場するなど、この川の名は普及し、特にスワニー川 (Suwannee river)が流れるフロリダ州では、「スワニー川 (Swanee river)」を歌詞に含む「故郷の人々」が、州歌に相当する愛唱歌として長く定着することになった。ちなみに、フォスターは「故郷の人々」の創作に際して、南部への取材には赴いていないし、それ以前にも南部を訪れた経験もほとんどなかった。これは、フォスターが想像の中で構成した故郷のイメージが、恣意的な地名の選択によって特定の場所に結びつけられたことを意味している7)。

歌詞中の地名が、後から別の地名に差し替えられる例としては、佐々木勉(1938-1985)作詞作曲の「別れても好きな人」も示唆的である。この曲は、1969年にパープル・シャドウズがリリースしたもののヒットには繋がらなかった。その後、1979年にロスインディオス&シルヴィアがカバーし、1980年に大ヒットとなったが、1969年版と1979年版を比べると歌詞中の地名には異同がある。前者のストーリーでは、歌詞中の男女は、渋谷→青山→赤坂→狸穴→乃木坂と移動して行くが、後者では2番目と4番目の地名が入れ替えられて、渋谷→原宿→赤坂→高輪→乃木坂となっており、東京の繁華街ないしオシャレな街を羅列する意図は強調されたものの、実際にそのルートで移動することの現実味は損なわれている8)。これは、作詞者の意図が、現実の地理的空間との整合性よりも、個別の地名のイメージを優先させたためであり、現実味が損なわれている歌詞のバージョンの方が大ヒットになったというのは、象徴的な事態であるようにも思われる。

永続性を生み出す要素としてのグループ名

このように、個々の楽曲の歌詞や曲名、アルバム名、あるいは、その作詞者や作曲者、演奏などについてのエピソードの紹介・解説など、多様な言説が、ローカリティを演出し、ローカルアイデンティティを構築していく上では、大きな役割を担うことになる。特に、こうした諸形態の言説が有機的に連動すると,その効果は強力なものとなり得る。しかし、歌詞や曲名や解説の中に、地名などローカリティの表現が断片化された形で織り込まれても、その効果は限定的なものにしかならないし、ローカルアイデンティティが構築されるとは限らない。

永続性のある強固なアイデンティティを生み出すという意味では、音楽に関わる諸要素の中でも継続性、ないしは、永続性、反復性のあるものについての言説が、さらに重要な要素となる。例えば、スタジオや演奏会場といった施設や場所についての言説は、即自的にローカルアイデンティティと深く結びつく上、その存在が強い継続性をもつことになる。しかし、そればかりではなく、長く活躍する作詞者や作曲者や演奏者といった創作者たちについての言説、類似した音楽の傾向を束ねた名称としてのジャンル名などにおけるローカリティは、組織化されたローカルアイデンティティへとつながりやすい。特に名称に注目すると、個人名で活動することがほとんどである作詞家や作曲家はその名がローカリティを帯びることを考えにくいので、当面の議論の対象から省くものとしても、長く活動する演奏者集団の名称(グループ、バンド、楽団の名称)や、ジャンルの名称などに地名などが盛り込まれる場合については、継続性という観点から注目することが必要であろう。これらの名称に盛り込まれたローカリティは、一定以上の期間にわたって、様々な楽曲、様々な場面について繰り返し、一貫して、言及されることになる。ただし、ジャンル名については、別途まとまった議論が必要と考えられるので、本稿では議論を保留しておく。以下では、演奏者集団の名称に絞って検討を続ける。

クラシック系のオーケストラなどの名称に地名が盛り込まれる場合には、地名はその楽団が拠点を置く場所であることが、ほぼ例外なく妥当する。「ほぼ」と留保を付けたのは、日本人を中心にしたメンバーから成るアンサンブルとはいえ、ニューヨークを活動の拠点としている「東京クヮルテット」のように、必ずしも地名が楽団の拠点だと断言できない微妙な事例や、ハノーヴァー朝期(1714年-1901年)の音楽を演奏する楽団として創始されたイギリスの「ハノーヴァー・バンド」のように、誤解されやすい例もあるからだ9)。クラシック系の場合を中心に考えると、楽団名に都市名を冠するのは、地元の地域以外で公演をする場合や、レコードを売ったり、放送の電波に乗ったりする場合に、他の地域の同名の楽団と区別をするための識別の記号として地名を用いる、という実際的な意味合いが最も大きな理由であるように思われる。これは、例えば、新聞の紙名や、映画館や劇場の名称、あるいはディズニーランドなどと、同じことである。地名を盛り込んだ名称をもつ楽団は、多くの場合、地元では地名を冠せずに(例えば英語などであれば定冠詞を付けて)言及され、また地名が違うだけで同名の楽団が他の数多くの都市にも存在しているのが普通である。「東京フィルハーモニー交響楽団」があれば、ロンドンや大阪にも「フィルハーモニー交響楽団」があって不思議ではないというのが命名の前提となっている10)。

ポピュラー音楽系の事例では、クラシック系とやや状況が異なり、地名が違うだけで同名の楽団が他の数多くの都市にも存在しているような状況が生じることは稀である。それでも、他地域の同名、類似名の別バンドと区別をつけるという実際的な理由で名称に地名が冠される例はある。ザ・ビートルズと同時期に、その楽曲の日本語カバー盤を出した日本のグループが「東京ビートルズ」と名乗ったのは、当然、本家のイメージを引用しながら、別個のグループであることを明示するためであった11)。また、日本のヴィジュアル系バンド「X」が、海外展開を前に、同名の米国のバンドの存在を考慮して「X JAPAN」と改名したのもその一例と解される。ちなみに、その後、こうした必要のない日本のグループに「○○JAPAN」といった名称が付けられる例が目立つようになったことも興味深い現象である。

しかし、ポピュラー音楽系のバンド名、グループ名において地名が盛り込まれる場合は、単純に同名の別グループと区別するための記号という実際的な理由にとどまらず、より積極的にローカリティの演出によってグループを差異化しようという意図が感じられる。例えば、「東京パノラママンボボーイズ」、「横浜銀蝿」、「京都町内会バンド」などは、いずれも地名を省いても、グループ名は十分にユニークネスを発揮できるだろう。敢えてそこに地名が盛り込まれているのは、他のグループとの峻別という実際上の理由ではなく、ローカリティを盛り込み、グループのイメージを膨らます演出である。また、日本ではほとんど例がないが12)、諸外国、特に英語圏では地名(特に都市名)をそのままバンド名とする例がしばしば見られ、著名なものに限っても、都市名では「シカゴ」、「ボストン」、「カンサス」、「ベルリン」、「ヒロシマ13)」、より小地域の地名では「アルカトラス14)」など、さらに大地域では、国名の「ジャパン」、「UK」、さらには「アメリカ」、「ヨーロッパ」、「エイジア」などがあるが、こちらも同様に、ローカリティの要素によってイメージを演出する意図があると考えるべきであろう。

このように、バンドのイメージ戦略としてローカリティが動員されるときに浮上するのが、先に歌詞について検討した真正性の問題である。例えば、直上に挙げた地名そのものをバンド名としている例の中でも、「ベルリン」や「ヒロシマ」は米国のバンドであり、「ジャパン」、「エイジア」は英国のバンドである。また、「レニングラード・カウボーイズ」や「ハノイ・ロックス」は、いずれもフィンランドのバンドである15)。「東京少年」は京都で活動していた笹野みちる一人のプロジェクトからスタートしており、「東京」でも「少年」でもなく、バンドですらなかった。こうした真正性を欠く事例は、程度の違いはあれ、最初からフェイク(偽物、作り物)としてローカリティの盛り込みを行なっていると考えられる。

その観点の延長線上で考えれば、例えば「東京キューバン・ボーイズ」のように、グループ名の中に表明されたローカリティに矛盾が組み込まれているような事例は、周到なイメージ戦略が仕掛けられているものと見る(あるいは、勘ぐる)ことができる。「東京キューバン・ボーイズ」は都市名である東京とキューバ音楽(あるいはより広くラテン音楽)という矛盾の中に、いわばキューバ音楽にとって縁遠い場所である東京で、フェイクかもしれないが、本物のキューバ音楽に比肩する音楽をする、という気概が盛り込まれていると見ることができる。「東京スカパラダイスオーケストラ」の「スカ」はジャマイカ発祥の音楽ジャンルであり、直接的な地名の表現ではないが、バンド名の中にはしっかりと矛盾が組み込まれている16)。同様の矛盾は、「レニングラード・カウボーイズ」や「ハノイ・ロックス」にも組み込まれているといえよう。

おわりに

以上、本稿では、おもにポピュラー音楽における事例を中心に、地名の使用に代表されるローカリティの演出や、ローカルアイデンティティの形成を考えていく上で基本的な視座と思われる論点を整理した。音楽は即自的にローカリティと結びつくものではなく、音楽についての言説と、地域についての言説が結びつくことによって、音楽のローカルアイデンティティが構成される。その局面においては、歌曲の歌詞や、グループ名などから、解説文などに至るまで様々な要素がからみあいながら、その音楽のローカルアイデンティティが組織されていく。そこで特に歌詞や曲名に注目すると、そこに盛り込まれた地名などによって構成されるローカリティは、その真正性が担保されているわけではなく、また、真正性と受け手への訴求は必ずしも連動しないことが分かる。

個々の楽曲レベルのローカリティの演出を超えて、より永続的なローカルアイデンティティに連なる要素として注目されるのは、演奏者集団(バンドなど)の名称やジャンルである。そのうち、グループの名称に地名が盛り込まれている場合について検討すると、識別のための記号という実際的な理由とは別の次元で、ローカリティを盛り込んでバンドのアイデンティティを演出したり、さらには、フェイクとして演出や、アイデンティティに矛盾を盛り込むといった手法がとられている場合もあることを確認した。

本稿は、雑多な実例の中から、音楽と地域、あるいは、音楽と地名の関係の諸相を、概説的に素描することを試みた。その中では、当初一緒に検討することを構想していた地名が盛り込まれたジャンル名については、それ自体が相当に大きな議論となる見込みとなり、本稿で扱うことは断念した。これについては別稿を準備したい。

注

1) これらは、在日米軍の第293陸軍軍楽隊の一部のメンバーが、「ジョニー・ワトソン楽団」名義で1952年に録音した曲名である。詳しくはCD『オキュパイド・ジャパン 進駐軍ソング傑作選 1950〜1953』(ビクター、2001年)の解説を参照のこと。

2) 「安曇野」と通称される地域は、長野県北西に位置する北安曇郡と南安曇郡の領域のうち、松本盆地(地元では「松本平」と称する)の平坦部ないし緩斜面に含まれる範囲を指す。大町市は北安曇の中心都市であり、安曇野市は旧・南安曇郡の町村を中心に平成の大合併で成立した新しい市である。

吉丸は、1911年に校歌の作詞を依頼された長野県大町中学校(後の長野県大町高等学校の前身)へ取材に赴き、その際接した安曇野の印象によってこの歌詞を創作したとされる。大町市では、2000年に大町市文化会館前広場に歌碑が建てられ、2001年から毎年5月の「雪形まつり」の際に歌碑の前で「早春賦」を合唱する行事を続けている。一方、安曇野市では、1985年から当時の穂高町で「早春賦音楽祭」が毎年4月に開催されていた。1994年に町内の堤防上に歌碑が設けられて早春賦歌碑公園が整備され、同年から毎年4月に「早春賦まつり」が行なわれるようになり、さらに、2005年からは国営アルプスあづみの公園で「あづみの公園早春賦音楽祭」が「早春賦音楽祭」と連動して行なわれるようになった。真正性においては、大町に分がありそうだが、観光資源化という観点からは旧穂高町〜安曇野市が先に進んでいるといえよう。

しかし、全国的には「早春賦」のローカルアイデンティティは認識されていない。1999年に記念切手「わたしの愛唱歌シリーズ・早春賦」が発行された際、図案に採用されたのは、平山郁夫が描いた奈良・薬師寺の三重塔であった。当時、安曇野地域では、図案を変更しての切手の再発行を求める声が上がったと報じられた。(なぜ奈良の絵 早春賦は名のみの切手、安曇野住民「再発行を」:朝日新聞、朝刊、1999年4月7日付、第1社会面)

3) マルティーニの出生名は、Johann Paul Ägidius Martin、ないしは、Johann Paul Ägidius Schwarzendorf であったとされるが、後にイタリア語風に名乗りを変え、Jean Paul Egide Martini、また、Giovanni Paolo Egidio Martini などと称し、通称としてMartini il Tedesco(ドイツ人マルティーニ)とも名乗った。このため「イル・テデスコ」ないし「ディ・テデスコ」を姓と誤解した日本語の記述が見られることもある。

ちなみに、今日でも日本では、結婚披露宴などでこの曲が演奏されることがよくあるが、仏語詞の内容は不実な恋人へのあてつけである。どこまでも誤解が重なる厄介な楽曲の例といえよう。

4) 「オー・シャンゼリゼ」の原曲は、1968年に英国のバンドJason Crestがリリースした「Waterloo Road」である。Waterloo Roadはロンドンの通りの名であるが、これをパリの目抜き通りに置き換えたPierre Delanoë(1918-2006)の仏語の歌詞で、映画関係者の父親がハリウッドの赤狩りを逃れてフランスへ渡ったためにフランスで育ったJoe Dassinが歌った1969年のバージョンが、いわゆるフレンチ・ポップスないしシャンソンとして扱われた。日本では、日本と縁が深かった Danièle Vidal(1952- )による1970年のレコードや、安井かずみ(1939-1994)の訳詞によって広く知られるようになった。

仏語の曲名は「Les Champs-Élysées」であるが、日本ではしばしば「Aux Champs-Élysées」、またまれに「Oh Champs-Élysées」などと誤記されることがある。邦題が、仏語詞のリフレイン「Aux Champs-Élysées」から「オー・シャンゼリゼ」とされたことが、誤解の原因であろう。

5) 例えば、湯川れい子(1939- )が作詞した、アン・ルイス(1956- )の「六本木心中」(1984年)は、曲名に東京の繁華街である六本木が盛り込まれているにもかかわらず、歌詞の中には具体的な地名やランドマークへの言及などはまったく入っていない。一方、五木ひろし(1948- )の「夜明けのブルース」(2012年)は、松山市の繁華街である二番町がモチーフとなっており、歌詞に地名が盛り込まれているが、曲名には地名は入っていない。この曲を作詞作曲したレーモンド松屋(1951- )は、四国各地でローカルに活動している愛媛県出身の音楽家である。

6) アルバムでは、バンド名や収録された特定の楽曲と同じタイトルとして地名が盛り込まれるものを別としても、ザ・ビートルズの『アビイ・ロード』(1969年)や、サザンオールスターズの『KAMAKURA』(1985年)(「鎌倉物語」という曲が含まれているが「KAMAKURA」という曲は存在しない)などがある。総合芸術作品としては、1975年に発表されたミュージカルであり、後に2002年に映画化もされた『シカゴ』、音楽をふんだんに盛り込み、同名の主題歌もヒットした1977年の映画『ニューヨーク・ニューヨーク』などが例として挙げられる。

7) 例えば、地名を含む楽曲を演奏する際に、歌詞中の地名を、公演会場の都市名に差し替える、といった演出も、こうした実践のひとつの形と見なすことが可能であろう。また、上述の「オー・シャンゼリゼ」のように、他言語への歌詞の翻訳ないし翻案に際して、歌詞の大意が同じであっても地名が変えられるというのも、しばしば行なわれる手法である。例えば、「San Francisco Bay Blues」を若林純夫(1949-2006)の訳詞で歌った武蔵野タンポポ団の「サンフランシスコ湾ブルース」は、曲名が直訳であるにも関わらず、曲中には、富士山、吉祥寺といった地名を歌い込み、サンフランシスコはまったく登場しない。

8) 地名に限らず、いったん発表された歌詞の一部が単語レベルで差し替えられることは、しばしば生じる。これは、山口百恵(1959- )が「プレイバックPart2」(1978年)をNHKの番組で歌う際に、当初は歌詞中の「ポルシェ」を「クルマ」と差し替えて歌っていた、という例のように、(極めて広い意味での)検閲や規制によって起こることもあれば、「別れても好きな人」のように、作詞者の推敲と理解すべき場合もある。また、大工哲弘の歌う「沖縄を返せ」のように、リフレインで2回繰り返される「沖縄を返せ」を、2回目については「沖縄へ返せ」と歌うという僅か1文字の変更で、曲のニュアンスを大きく変えた例もある。この例は、自作詞の推敲ではないので、一種の翻案とみるべきかもしれない。

9) 東京クヮルテット(Tokyo String Quartet)は、ニューヨークのジュリアード音楽院において4人の日本人奏者によって1969年に結成されたが、その後メンバー交代を重ね、2000年からは日本人メンバーは2人のみとなった。活動の拠点はニューヨークであるが、2013年をもっての活動終了が告知されている。

英国の古楽器楽団ハノーヴァー・バンド(Hanover Band)は、ドイツの都市ハノーファーに由来する命名ではなく、起源は都市ハノーファーにあるハノーヴァー家からイングランド王が出ていた時期、すなわちハノーヴァー朝の音楽を演奏するという意味での命名である。

10) 細かく述べるなら、「東京フィルハーモニー交響楽団」は英語ではTokyo Philharmonic Orchestra、大阪も同様であるが、同じ構図のLondon Philharmonic Orchestraは、日本語では「ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団」が定訳のようである。同じく日本語が「ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」となる楽団の英語名称は、Berlin PhilharmonicだけでOrchestraはつかない、といった微妙な差異もある。

11) CD『meet the 東京ビートルズ』(ビクター、2005年)の解説によれば、当時の日本には「リバプール・ビートルズ」と名乗る外国人のグループも活動していたという。当時はほかにも無数の「○○ビートルズ」がいたのかもしれない。

12) 都市名ではないが、兄弟デュオ「平川地一丁目」を例として挙げることができるかもしれない。ただし、実際の地名である静岡市の「平川地」はグループ名とは読みが異なるし、町丁制は敷かれていないので「一丁目」は存在しない。

13) フュージョン・ジャズのグループ「ヒロシマ」は、ロサンゼルスを拠点とする日系アメリカ人たちを中心としたグループであるが、「ヒロシマ」が広島市に由来する名であることは明らかであるが、なぜこの名なのかは明確にはされていない。

14) レニングラード・カウボーイズは、1989年の映画『レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ』に登場した架空のバンドであったが、この映画でバンドを演じたSleepy Sleepersというグループが、その後、改称してレニングラード・カウボーイズとして活動するようになった。ロシアの民族音楽とロックをコミカルに結びつけてパフォーマンスするグループである。ハノイ・ロックスは1980年代前半に短期間だけ活動したメタル系のロック・バンド。

15) 「東京スカパラダイスオーケストラ」は「スカパラ」と略称で言及されることが多いが、2004年にこのバンドがロンドンで公演を行ったとき、フライヤーやポスターは「TOKYO SKA」の文字を強調し、バンド名の以降の字は小さく記されただけであった。公演前後に現地の関係者と話す機会があったが、その際も現地のスタッフはバンドを「TOKYO SKA」と呼んでいた。この2単語が生み出すギャップこそがこのバンドの本質であり、持ち味であろう。

文献

山田晴通(2011):米国のポピュラー音楽系博物館等展示施設にみるローカルアイデンティティの表出とその正統性.人文自然科学論集(東京経済大学),130,pp.155-187.

本稿は,2010年度から山田が研究分担者として参加している科学研究費補助金・基盤研究(B)「ポピュラー音楽にみるローカルアイデンティティの日米比較研究」(代表者:東谷護・成城大学文芸学部准教授)の成果の一部である。

////社会経済地理学/地域研究/地誌////大衆文化論////

このページのはじめにもどる

テキスト公開にもどる

山田晴通・業績一覧にもどる

山田晴通研究室にもどる

CAMP Projectへゆく